In seiner neuen Kolumne beschäftigt sich Wolfgang Walk mit einer einfachen Frage, die häufig nie gestellt wird: Wenn Spiele das Leitmedium des 21. Jahrhunderts sind – warum spielen dann so viele Menschen keine Spiele?

Die Spieleindustrie in Gänze und eigentlich weltweit rühmt sich gerne selbst mit der Behauptung, Games seien das Leitmedium des 21. Jahrhunderts. Und möglicherweise stimmt das sogar. Oder besser: Es könnte stimmen. Zumindest potenziell. Aber warum, muss man dann fragen, werden so viele Menschen von diesem Leitmedium nicht erreicht?

Ende 2015 identifizierten sich nur etwa die Hälfte der Amerikaner als Gamer. Und noch knapp ein Viertel der Männer unter 30 sagte zu der Frage, ob sie Gamer seien: „Nein“. Bei den jungen Frauen waren es sogar 43 Prozent, also knapp die Hälfte. Die Daten in Deutschland sehen noch schlechter aus. 57 Prozent aller Deutschen finden Spiele schlicht langweilig.

Warum sprechen wir so viele Menschen nicht an?

Gamespodcast.de Premium

Dieser Podcast steht nur Abonnenten ab 5 Dollar zur Verfügung. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann schließe hier ein Abo ab. Wenn du vorher erstmal reinschnuppern möchtest, dann schau dir den Schnuppermonat an.

Jetzt abonnierenDu bist schon Abonnent? Dann log dich hier ein

Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich nicht schwierig; um ihre tieferen Ursachen zu verstehen, muss ich aber ein wenig ausholen. Ich bitte dabei um ein wenig Geduld. Denn ich muss zwei voneinander unabhängige Geschichten erzählen, die insofern zusammenhängen, als dass die zweite die Antwort liefert auf eine Frage, welche die erste aufwirft.

Die erste Geschichte geschah im Mai. Ich unterhielt ich mich übers Internet mit einem jungen, talentierten Designer aus Osteuropa. Er erzählte mir davon, wie er das von mir entwickelte DDE-Design-Framework mit Richard Bartles Spielertypen kombiniert und für seine Arbeit nutzbar gemacht hätte. Was diese Spielertypen sind, dazu gleich mehr. Das Gespräch allerdings, obwohl ich mich natürlich geschmeichelt fühlte, nahm eine eigenartige Wendung, als ich den jungen Mann fragte, welchem Genre sein MMO zugehörig sei und er antwortete, es sei ein Singleplayer Game.

Richard Bartles Spielertypen sind nämlich ursprünglich und ausdrücklich für Multi User Dungeons, sogenannte MUDs, eine textbasierte frühe Form der MMOs (Massively Multiplayer Online Games) definiert worden. Auf meinen diesbezüglichen Einwand antwortete der junge Mann, man würde ja im Solospiel auf dieselben Spieler und damit auch Spielertypen treffen, man könne die Aufteilung also auch sehr gut für die Zielgruppendefinition eines Singleplayer-Spiels nutzen.

Ich hatte ein komisches Gefühl bei der Antwort. Irgendetwas stimmte damit nicht, ich konnte den Fehler in der Argumentation aber zunächst nicht finden. Was genau dieser Fehler war, das fand ich dann erst ein paar Wochen später heraus, nämlich nach einem erheblichen Perspektivwechsel. Und der passiert in Geschichte zwei.

Die beginnt Anfang Juli in Teheran. Reisen bildet. Und die Tehran Game Convention war da keine Ausnahme.

Spiele-Entwicklern Brie Code macht Spiele für Leute, die keine Spiele mögen

Dort traf ich auf Brie Code, eine Programmiererin, die unter anderem an der Assassin’s Creed-Reihe mitgearbeitet und Child of Light mit aus der Taufe gehoben hat. Miss Code hatte selbst schon bemerkt, dass in ihrem Bekanntenkreis etwa die Hälfte der Menschen keinen Zugang zu Computergames bekam, weil diese sie langweilten. Viele Versuche, diesen Menschen Spiele verschiedenster Genre zu zeigen, Spiele, die ihnen vielleicht gefallen könnten, blieben einigermaßen ergebnislos. Aber es gab Teilerfolge: Eine Freundin spielte Skyrim mit Begeisterung, ohne allerdings groß Dungeons zu erforschen. Der Grund war Lydia, die sehr früh als Folge einer einfachen Quest als NPC-Begleitung zum Spielercharakter stößt und diesen dann begleitet. Die Freundin erzählte, dass sie sehr bald eine tiefe Verbundenheit mit Lydia spürte.

Dann starb Lydia – und das Interesse am Spiel erlosch. Die Kämpfe, die Hintergrundstory, nichts konnte die Spielerin mehr erreichen. Die Spielmotivation war mit Lydia gestorben. Denn mit Lydia durch die Landschaften von Himmelsrand zu streifen, das hatte sie entspannt, sagte die Freundin.

Miss Code hielt einen ziemlich faszinierenden Vortrag mit dem schönen und – siehe oben – passenden Titel „Games are boring“. Er handelte von neuen Wegen, Games zu denken. Seit dem 19. Jahrhundert, so erzählte sie, ist der Schock als wichtigstes Instrument der Unterhaltung etabliert. Seither beschleunigt sich die Frequenz rapide, mit der Unterhaltungsprodukte, aber auch seriöse Äußerungen wie Nachrichten, klassisches Theater und auch Musik Schockeffekte verwenden, mit denen sie unsere Aufmerksamkeit erreichen wollen. Der Schock ist zu einem, wenn nicht sogar dem wesentlichen Element der gesellschaftlichen Kommunikation geworden. Adrenalin wurde zur Hauptbotschaft, der Neuigkeiten- oder Informationswert zur Nebensache.

Der eben erwähnte andere Weg, den Miss Code also jetzt versucht, ist einer, der vielleicht tatsächliche Entspannung bietet: und zwar in der eigentlichen Bedeutung des Wortes, also das Loslösen, das sich Verabschieden von Spannung. Momentan baut sie an Spielen, bei deren Produktion der zweite Designer ein Mensch ist, der keine Spiele mag. Zumindest keine von denen, die es heute gibt.

Und irgendwann fragte ich mich dann im Laufe ihres Vortrages, was wohl die vier Spielertypen von Richard Bartle dazu sagen würden. Und jetzt ist dann der Zeitpunkt gekommen, diese mal ein wenig vorzustellen. Aber wir behalten Miss Code im Hinterkopf und werden bald wieder auf sie zurückkommen. Zunächst müssen wir aber noch einmal zu meinem Gespräch mit dem osteuropäischen Designer zurückkehren, dessen Argumentation war, dass dieselben Spieler, die MMOs spielen, ja auch Singleplayerspiele spielen, weshalb man Bartles Spielertypen also übertragen dürfe.

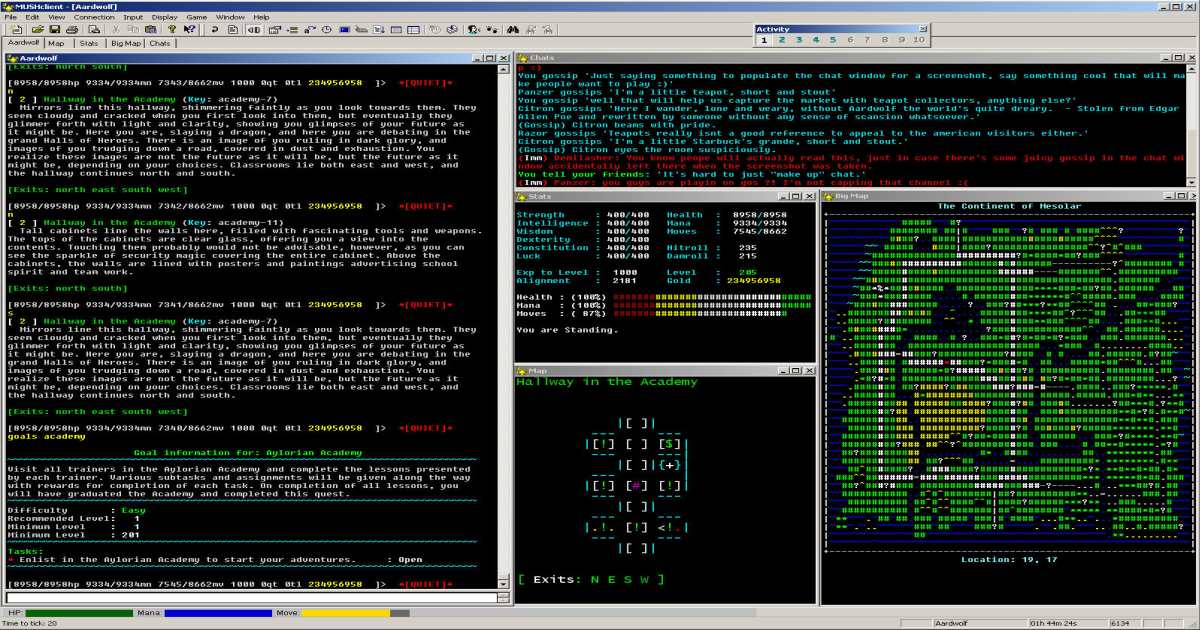

Aardwolf, ein klassischer Multi-User-Dungeon

Richard Bartle ist ein britischer Wissenschaftler, der wegen dreier Dinge bekannt ist: Er gilt als Miterfinder besagter Multi-User-Dungeons und damit letzten Endes des MMORPGS, und er hat ein Standardwerk über das Design virtueller Welten geschrieben. Am bekanntesten dürfte er aber wegen des nach ihm benannten und vom ihm entwickelten Bartle-Tests sein, mit dem man Spieler von MUDs in vier Kategorien sortieren kann:

-

Achiever möchte im Spiel nach konkreten Maßstäben möglichst viel erreichen (über Levels, Gegenstände, Punkte, Ranglisten, …)

-

Explorer versuchen möglichst viel zu entdecken oder zu erkunden. Dazu zählen Gegenden in der virtuellen Welt, Quests, aber auch die Funktionsweise der Spielmechanik

-

Socialiser strebt Kontakte und Interaktion mit anderen Spielern an

-

Killer streben nach Wettbewerb, Wettkampf und Konflikt mit anderen Spielern

Diese Kategorien sind nicht exklusiv. Tatsächlich vergibt Bartle einen Score von 200 Punkten, wobei jede Kategorie maximal 100 Punkte haben kann. Ich würde mich beispielsweise in MMOs als jeweils über 80 Punkte Achiever und Explorer und unter 30 Socialiser einordnen. Der Killer ist mir immer vollkommen fremd geblieben und vegetiert im Promillebereich.

Und was eben oft vergessen wird: dieser Bartle-Test wurde für MUD-Spieler entwickelt – und ist nur bedingt auf Einzelspielergames und vielleicht sogar nicht einmal mehr sehr gut auf heutige MMORPGs anwendbar. Leider kenne ich eine Menge Marketing-Strategen, die Bartles Einteilung mehr oder weniger unverändert auch für Singleplayer-Spiele verwenden, obwohl ja schon die Definition sowohl des Socialisers als auch des Killers eigentlich ein Multiplayer-Setting voraussetzen.

Aber das ist heute und hier ausnahmsweise mal nicht mein Problem. Dies waren alles nur Gründe für das schlechte Gefühl, das ich mit der Argumentation des jungen Mannes hatte. Sie gingen aber am Kern der Sache vorbei.

Denn in Wirklichkeit geht es um die von Brie Code aufgeworfene Frage, warum eine ganze Menge auch junger Menschen sich von Computerspielen nicht angesprochen fühlen. Die Frage, soweit sie in Entwicklerkreisen überhaupt gestellt wird, wird meist mit einem Schulterzucken beantwortet. Man kann es nicht so recht verstehen. Die Spiele sind doch cool, herausfordernd, sehen immer besser aus, schocken immer mehr.

Miss Code sieht genau darin aber das Problem: In einem Leben, das ohnehin für viele Menschen Stress und Kampf ist – ein Kampf, den die meisten ja gar nicht wollen und als belastend empfinden – sprichtes sie halt nicht an, auch in ihrer Freizeit die Auseinandersetzung zu suchen. Wie sie auch auf ihrer Webseite schreibt (ich habe mir erlaubt zu übersetzen): „Meine Freunde sind an Adrenalin nicht interessiert. In einer Welt, in der wir alle von konstantem Schock und Wechsel überwältigt sind, suchen meine Freunde nach Erleichterung. Sie suchen nach Videogames über Fürsorge und Charaktere. Aber das hat nicht nur kulturelle Gründe, dass meine Freunde Fürsorge dem Schock vorziehen. Es existiert auch eine zugrunde liegende physiologische Ursache, warum das so ist. Das hat etwas mit Stressreaktionen zu tun. Und da liegt einer der Schlüssel zur Zukunft der Games Industrie.“

Brauchen wir mehr Spiele über Fürsorge? (Szene aus That Dragon Cancer)

Was sie zwar nicht ausdrücklich sagt, was aber stringent folgt, ist: Das Kompetitive, das in allen vier Spielertypen Bartles angelegt ist (auch im Socialiser, dem es ja zumindest klammheimlich auch darum geht, in der Community eine herausragende Rolle zu spielen), ist genau das, was diese Menschen vom Spielen abhält. Und das war, was an der Argumentation des jungen Designers falsch war: Indem er Bartles Spielertypen auf sein Design anwendet (und das geschieht Industrie-weit sehr häufig), verbaut er sich die Möglichkeiten, andere Zielgruppen für sein Design überhaupt zu denken – und schließt diese Menschen als Adressaten so von vornherein aus – und das nicht mal mit Absicht oder gar aus bösem Willen.

Jetzt kenne ich natürlich den Einwand, dass Spielen halt von Natur aus kompetitiv ist und immer war. Und natürlich lag Bartle mit der Einteilung seiner Spielertypen von MUDs vollkommen richtig. Aber wie immer, wenn etwas für einen bestimmten Fall richtig ist und ihn sehr gut erklärt, droht der logische Fehlschluss, dass da jemand sozusagen die Weltformel gefunden hat. Der Schluss auf die Struktur des Einzelnen wird umgekehrt und ins Allgemeine gezogen – ohne für die Berechtigung dieses Schrittes Belege zu liefern.

Und ich weiß auch, dass nicht-kompetitive Spiele im analogen Bereich ein Schattendasein führen. Das Konzept hat nie so richtig gezündet. Allerdings, wie auch schon letzten Monat ausgeführt, bringt die Komplexität, die Hochleistungsrechenmaschinen im Game Design erlauben, eine neue Qualität mit sich – und wenige haben bislang ausprobiert, ob es nicht möglich ist, am Computer und unter den Bedingungen des Computerspiels nicht-kompetitive und dennoch attraktive Games zu entwickeln. Und als ich so darüber nachdachte, ob ich solche Spiele kenne, fielen mir sogar welche ein, an denen ich selbst mitgearbeitet habe – und die darüber hinaus auch noch sehr erfolgreich waren. Denn letzten Endes war es eigentlich unmöglich, eine Einzelspielerpartie von Die Siedler zu verlieren. Es waren genügend Rohstoffe da, es gab reichlich Fehlertoleranz – und schon sehr bald entwickelte sich ein meditatives und sehr erholsames Gewusel auf dem Bildschirm, bei dem es einem leicht fiel, in eine Art Gamer-Nirvana einzutauchen.

Auch wenn das nicht unbedingt meint, was Miss Code im Sinn hat: Es war ein Schritt in eine andere Richtung als die super-kompetitive. Ich hatte letzten Monat auch erwähnt, dass es sehr wenige neue Spielmechaniken gibt, die es nicht schon vor dem Computerspiel gab. Ich möchte den Gedanken noch einmal aufnehmen. Wenn es die Möglichkeit stark gestiegener Komplexität ist, die dem Computerspiel gegenüber dem Brettspiel neue Möglichkeiten einhaucht: was genau sind dann eigentlich diese Möglichkeiten. Sie müssen ja doch irgendwo in einer geänderten Spielerfahrung liegen, wenn es stimmt, was ich immer behaupte: dass Game Design immer zuerst das Design von Erfahrung ist, von dem, was beim Spieler ankommt, während er spielt.

Nahezu unmöglich zu verlieren: Die Siedler

Im oben erwähnten DDE-Design-Framework habe ich dazu einmal eine Reihe Ideen entwickelt. Ohne jetzt allzu sehr in die Details gehen zu wollen (hier ein Link auf eine vereinfachte Fassung bei Gamasutra), mündet dieses Framework in eine Reihe von Wahrnehmungen, die der Spieler mit dem Spiel verbinden kann. Unter anderem nenne ich konkret: Gameplay, Fun, Beauty, Story und Leisure Time, also Freizeit. Danach folgt: etc. Ich lasse die Liste also offen.

Glück gehabt. Ich muss das also nicht umschreiben. Denn tatsächlich habe ich außerdem – aus Zufall, wie ich gerne zugebe – den Adrenalinschock nicht vorausgesetzt. Ich liste „Challenge“ zwar unter der „intellectual journey“, die ein Spieler absolviert, aber da steht eben auch „player expression“ – und darunter fällt im Zweifel auch, die Füße hochzulegen. Was mir, als ich es schrieb, nicht klar war. Woraus man lernt, dass es manchmal gut ist, nicht allzu konkret zu formulieren …

Ich habe Die Siedler als ein Beispiel angeführt, bei dem man durchaus in einen Trance-artigen Zustand verfallen kann, in dem jede Herausforderung maximal noch daraus besteht, das bestehende Gewusel nur noch ein wenig wuseliger, Trance-induzierender zu gestalten. Die Spielwerte werden egal, was zählt ist die Schönheit und innewohnende Fröhlichkeit des Tanzes, den die Siedler da auf den Bildschirm zaubern. Wer nach den Gründen für den Erfolg der Serie fragt: dies ist einer davon. Und kein unwichtiger.

Natürlich kennen auch Die Siedler im Design die Herausforderung als Spielmotivation. Denn es ist nicht so einfach, die Ökonomie des Spiels, und damit den Bildschirm , wirklich in Schwung zu bringen. Man kann zwar nur schwer verlieren, aber: Eine Menge Regeln gilt es zu beachten, Zusammenhänge zu durchschauen, Optimierungen vorzunehmen. Vor die Belohnung des Nirvana-artigen Wuselns haben die Designer also erst einmal einen Berg aus Arbeit und Optimierung geschaufelt, auf den viele Menschen, also potenzielle Spieler, offenbar keine Lust haben. Und eines möchte ich ganz klar stellen: Wir reden hier von Lebenszeit, und an der Stelle hat jeder Mensch das Recht selbst zu bestimmen, wie und unter welchen Bedingungen sie verbracht werden soll. Eine Arroganz a la „ohne Fleiß kein Preis“ ist an dieser Stelle schlicht inakzeptabel. Ich werde weiter unten noch ausführen, warum es sogar unsere Pflicht als Industrie ist, Spiele für jeden Geschmack und Bedarf anzubieten.

Und ja, ich weiß: Es gibt bereits solche Spiele, bei denen keine Herausforderung im klassischen Sinne existiert. Die sogenannten Walking Simulatoren sind gar eine ganzes, jüngst entstandenes Genre solcher Spiele. Aber auch sie arbeiten mit Schock-Elementen, ob in Gone Home oder Firewatch. Schock-Erlebnisse müssen nicht immer in die Resident Evil-Kategorie fallen: das Aufdecken tragischer Ereignisse erfüllt die Definition.

Auch Walking Simulator arbeiten mit Schock-Elementen (hier Gone Home)

Wenn wir also – und mit „wir“ meine ich die Games-Industrie im Allgemeinen – wie bisher die Herausforderung oder Schock als Imperativ eines Game Designs verstehen, dann schließen wir – der statistische Beleg ist erbracht – einen erheblichen Teil der Menschheit aus der Kunstform Spiel aus. Dies ist unter ästhetischen, künstlerischen und zivilisatorischen Aspekten zu bedauern – aber natürlich auch unter wirtschaftlichen.

Der Markt, der in der Welt brach liegt, ist riesig. Es weiß allerdings keiner so genau, wie er zu erobern wäre – was auch daran liegen mag, dass Game Design nach wie vor eine männliche Domäne ist. Mehr als drei Viertel aller Entwickler sind männlich. Frauen in der Industrie sind häufig genug das Ziel widerlichster Online-Attacken vor allem aus dem Umfeld dauerpubertierender Alt-Right-Schmuddelecken. Dies ist sicher ein Teil des Problems, eines, für das sich die gesamte Industrie schämen muss, solange es existiert und solange solche Leute tatsächlich von innerhalb der Industrie Unterstützung bekommen.

Aber das Problem ist auch, dass sich bislang zu wenige auf den Weg gemacht haben, mal zu erkunden, wie man dieses riesige, brach liegende Gebiet vielleicht besiedeln (sic!) kann. Der Imperativ der Herausforderung und des Schocks muss aus unseren Köpfen. Sie müssen zu einem der Mittel von Game Design werden, und nicht mehr der erste Gedanke sein, der Blickwinkel, unter dem Spiel überhaupt gedacht wird. Wenn wir anfangen, Spiele wirklich als Erfahrung zu denken, dann sollten wir uns an Kant erinnern, der zwei a priori Anschauungen für Erfahrung bestimmt hat: „Bei dieser Untersuchung wird sich finden, daß es zwei reine Formen sinnlicher Anschauung als Principien der Erkenntniß a priori gebe, nämlich Raum und Zeit (…).“ Von Herausforderung war da kein Wort.

Das Mittel der Erkenntnis in einem Game wie auch im Leben, das weiß schon das Sprichwort, ist die Erfahrung. Und in diesem Bereich können wir als Game Designer nicht ernsthaft behaupten, schon mehr als das Offensichtliche abzudecken. Wir denken nach wie vor mechanistisch, wir denken bereits auf das Bewährte hin, zu wenige von uns machen sich in wirklich unbekanntes Terrain auf, denken von einer Erfahrung her und versuchen diese mit den Mitteln des Spiels abzubilden. Die Behauptung, Spiele brauchten nun mal Herausforderung und Schock ist so, als würde ein Maler immer nur Bäume malen, und erklären, Berge wären unmalbar, weil sie keine Zweige haben.

Aber ich will doch nur Unterhaltung machen“, höre ich jetzt wieder als Einwand. Doch nicht einmal erkenntnisfreie Unterhaltung funktioniert so. Zumindest nicht für jeden. Nicht jeder Mensch empfindet einen Adrenalin- oder Dopaminausstoß als angenehm. Und manchmal ändert sich das sogar mit den Jahren. Ich zumindest habe in den letzten Jahrzehnten eine deutlich abgeschwächte Adrenalinzufuhr zu schätzen gelernt.

Wir befinden uns da als Designer auch in einer Blase: Weil Spiele, die um diese chemischen Prozesse herum designt werden, den Markt erschaffen haben, werden heute sehr überwiegend Menschen zum Beruf Game Designer hingezogen, bei denen der Mechanismus genauso funktioniert: Adrenalin und Dopamin = geiles Game. Menschen, die durch andere chemische Prozesse im Gehirn Befriedigung und Unterhaltung finden, kommen also in der Regel erst gar nicht in Kontakt mit Spielen, weil deren Belohnungszentren erst gar nicht aktiviert werden. Warum sollten sie dann den Wunsch verspüren, Game Designer zu werden?

Ja, die Indie-Szene hat in den letzten Jahren einiges an Neuland entdeckt, aber sehr selten lag das, ohne es klein reden zu wollen, wirklich weit außerhalb eines Design-Kontinents namens Obvious.

Wo sind die Künstler, die wirklich neue Erfahrungen schaffen wollen? Wer macht das Spiel zur buddhistischen Meditation? Und nein, ich meine keinen Buddha-Simulator, sondern ein Game, das die gleiche oder eine ähnliche Erfahrung wie eine Meditation erzeugt. Wer macht das Spiel zur erholsamen Langeweile eines Strandurlaubs, zum mental vollkommen erschöpfenden Besuch eines WM-Finales mit Verlängerung, zum totalen Ausrasten auf einem Fugazi-Konzert, einem Museums- oder Restaurantbesuch?

Wer macht das Spiel zum WM-Finale?

Tatsache ist: Diese Spiele gibt es, und sie kriegen sogar Presse, wie zum Beispiel der Minihype über den Überraschungserfolg Dream Daddy belegt, eine Dating Sim, in der heiße Väter andere heiße Väter daten. Aber so richtig in der Öffentlichkeit ist dieses neue Feld für Game Design deshalb noch nicht. Dazu fehlt es letzten Endes an der sozusagen offiziellen Anerkennung dieser Games durch Aufnahme ihrer Spielerfahrung – und der Menschen, die sie gerne machen wollen – in die offizielle Liste der Spielertypen – wodurch wir Bartles Liste dann auch tatsächlich aus dem MMO-Gefängnis befreien können.

Wir sollten also, wenn wir schon Bartles Spielertypen ein paar neue hinzufügen, um schlicht mehr Möglichkeiten bei unserer Zielgruppendefinition zur Verfügung zu haben (und damit meine ich primär die Möglichkeiten des Designers, nicht die der Marketingabteilung). Wie wäre es mit dem …

-

Caretaker möchte sich um Dinge oder Wesen kümmern und sehen, dass dies der Welt hilft. So Spiele gibt es schon, aber sehr selten werden sie zentral auf diesen Spielertyp hin gebaut

-

Relaxer möchte im Spiel Zeit mit dem Beobachten von entspannenden, schönen oder einfach nur mild unterhaltenden Dingen verbringen

-

Aktivurlauber möchte im Game Sandburgen bauen und in Echtzeit gegen die Flut verteidigen, Museen besuchen oder eine Wanderung zu beliebten, pittoresken Ecken dieser Welt unternehmen

-

Eventy möchte im Game das Gefühl haben, irgendeinem aufregenden kulturellen oder sportlichen Event beizuwohnen

-

Buddhist möchte im Game meditieren und sein Bewusstsein auf eine höhere Ebene bringen

-

Etc. (es ist – siehe oben – gelegentlich sehr nachhaltig, Listen offen zu halten)

Vielleicht haben jetzt einige gelacht. Aber so lustig ist das gar nicht. Oder nicht nur. Wir haben auch über den Landwirtschaftssimulator gelacht.

Für uns als Entwickler stellt sich ja tatsächlich die Herausforderung: Welche Mechaniken, Kombinationen, Spieldynamiken und Interface-Designs können das leisten? Jedes Jahr im Sommer legen sich hunderte Millionen Menschen an irgendwelche Strände und beobachten übergewichtige Säugetiere beim Baden – Wesen, die sich von Walen nur insofern unterscheiden, dass sie erhebliche Schwierigkeiten hätten, eine Viertelstunde ohne Sauerstoffzufuhr zu überleben. Und das soll kein Markt sein?

Spiele, das sollten wir uns jeden Tag beim Aufstehen schon klar machen, stehen erst ganz am Anfang. Irgendein Kolumbus wird eines Tages und vielleicht schon sehr bald Amerika entdecken. Das Ziel muss sein, den ganzen Planeten Spiel zu erobern, sein ganzes Potenzial abzurufen, seinen ganzen Raum für die Menschen nutzbar zu machen. Das Ziel muss sein, dass jeder Gamer werden kann, weil es für jeden Spiele gibt, die ihn interessieren.

Wie Schiller so treffend bemerkte: Der Mensch ist erst und nur da voll und ganz Mensch, wo er spielt. Wo Menschen diese Möglichkeit versperrt bleibt, so lautet der hier gültige Umkehrschluss, beginnt also eigentlich schon die Barbarei, weil sie, die Menschen, am voll und ganz Menschsein gehindert werden. Die Reise, vor der sich die Spieleindustrie befindet, ist also nicht nur eine zur Sicherung von Märkten, obwohl sie das natürlich, wie bei meinem historischen Vorbild, auch ist. Sie ist aber auch, anders als bei Kolumbus, eine humanistische Aufgabe.

Das Spiel kann seine alles verändernde, disruptive und Sinn schaffende Funktion beim Übergang in eine Welt, in der Lohnarbeit überwindbar und als Lebenszweck obsolet werden wird, nur dann in einem ethisch und gesellschaftlich akzeptablen Rahmen erfüllen, wenn es auch möglichst alle Menschen abholt. Diese Funktion hat es wie kaum ein anderes Medium, ob es will oder nicht. Dieser Verantwortung muss es sich stellen. Es ist immer besser, wenn man sich dessen bewusst ist.

Sie hat es vielleicht nicht wirklich verdient, aber: Ich bin dafür, dass wir die Welt trotzdem retten.

Weiterführende Links

http://www.pewinternet.org/2015/12/15/who-plays-video-games-and-identifies-as-a-gamer/

https://www.bitkom.org/Presse/Pressegrafik/2016/August/Gaming/Bitkom-Praesentation-PK-Gaming-11-08-2016-final.pdf

http://www.gamasutra.com/blogs/WolfgangWalk/20151111/259078/From_MDA_to_DDE.php

https://de.wikipedia.org/wiki/Bartle-Test

https://de.wikipedia.org/wiki/Multi_User_Dungeon

http://www.gamasutra.com/blogs/WolfgangWalk/20151111/259078/From_MDA_to_DDE.php

http://www.unite-it.eu/profiles/blogs/why-are-so-few-women-developing-video-games

https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/Kant/aa03/